"No sólo el mundo es más misterioso y raro de lo que uno piensa, sino que es todavía más raro de lo que uno pueda pensar". Whitehead

DIGRESIÓN TRES (y media). Ayer una película más (casi todas las noches una). Es una estupenda forma de acabar el día. Nada de salas de cine, porque ahora, para mí, son demasiado molestos los rituales y circunstancias: cumplir horarios, comprar entradas, sentarte entre desconocidos. Mejor y más cómodo, ver películas en mi casa, sin tener que soportar la durezas de la vida socializada. Molestias, inconvenientes y gentes solo puedo arrostrarlos por el teatro, siempre que puedo y la cartelera me lo permite (mi gusto por el teatro aumenta incesantemente). Bien, basta ya, a lo que iba, no vaya a ser que este escrito sea una digresión, de una digresión, de una digresión, la película: El último concierto, guión y dirección de Yaron Zilberman (2012). Qué cuenta? Pues nada menos que la manera de afrontar el ocaso, los amores imposibles e imprescindibles, los segundos planos vitales, la sensación de fracaso, los inspirados arrebatos, el espíritu creador, la belleza, y todo oficiado en una continuada ceremonia de la interpretación musical, como una excelsa y apasionada epifanía existencial. Colmada de belleza. Me está saliendo una digresión un poco pedante, pero en fin, así me salen a veces las cosas (y las digresiones). Mientras escribía, he echado un vistazo a las referencias críticas de la película (que no conocía, porque la elegimos por el título y los intérpretes, soberbios por cierto) y compruebo que, a Carlos Boyero (mi oráculo cinematográfico), le había gustado, aunque con algún reparo; y a otros también, por ejemplo, Andrea G. Bermejo dijo: «la metáfora que construye es tan bella y atinada que te costará sacártela de la cabeza». Tenía razón, porque me he despertado a las cinco de la mañana pensando en la película y hasta que me he levantado (6:15) no he dejado de hacerlo, y lo primero que he hecho es ponerme a escribir esta digresión, inacabable a estas alturas, y eso que de la película como obra cinematográfica ni siquiera hablaré (no es asunto mío)…

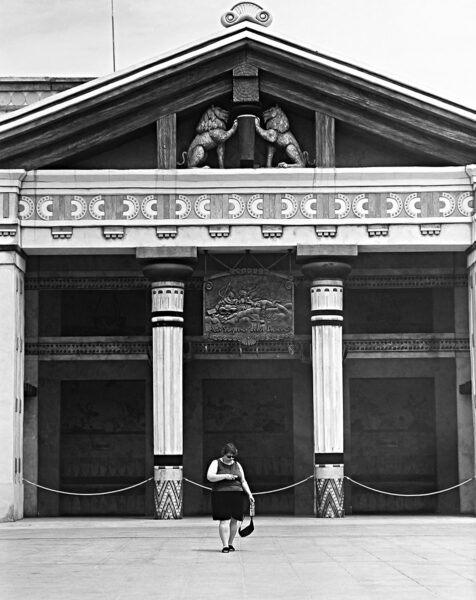

…Termino con –lo que (creo) he dejado atrás en fotografía-, y no porque haya acabado con la limpieza, no, ni mucho menos; es sencillamente porque me he cansado. Seguiré en otro momento. No tengo demasiada prisa. En la próxima tanda le tocará el turno a otra importante imbecilidad -Parques temáticos- . De esta serie pensé que podía incorporar escenarios absurdos, chocantes, o aspectos del comportamiento humano decididamente idiotas. Ahora sé, claramente, que el único idiota he sido yo. Tal vez me sirva de algo en algún momento, pero como relleno o complemento. No sé, creo que tiene pocas posibilidades, al menos por ahora. Aunque, si echo mano de mi autoindulgencia, me tranquilizo un poco porque, en esta serie, en algunas fotografías, hay gente que parece que está viva.

EL ATURDIMIENTO PROPIO DEL HECHO DE TENER COSAS QUE HACER III (desde hace casi tres meses). Las fotografías de los tres últimos días formarán parte de mi nuevo panorama. A veces, las miraré de reojo sintiéndome bien por haber conseguido que estén ahí, y otras, ni repararé en ellas, pero estaré bien sintiendo que forman parte de lo que he hecho a lo largo de tanto tiempo, sintiéndome acompañado y, quizá, hasta acariciado por las sensaciones que tuve al hacerlas y positivarlas.

Ayer citaba a Ramón Eder, al que no he leído, insisto, y al que no creo que lea (tengo poco tiempo); sin embargo, busqué alguno de sus aforismos y tiene uno especialmente afortunado (el resto me interesaron poco, eran fuegos de artificio): «Haber tenido una infancia feliz es un serio obstáculo para el resto de la vida. Sólo se puede ir a peor». Yo no la tuve, así que, desde entonces, no paro de mejorar. Como siga así, y hasta que llegue la maldita enfermedad, a mí o a los míos, dentro de no mucho tiempo, me temo (lo digo especialmente por mí, porque soy el más viejo), voy a entrar en un estado de evanescencia feliz que me permitirá levitar sobre el nivel donde se afanan los demás (sobre todo los de la infancia feliz).

(veinte horas) de cara a los demás, da igual, no es importante. Para qué o quién escriben los destinados a publicar: trascender su pequeña o gran historia, ganar dinero (si se lo compran), que les hagan caso, hacer arte con lo suyo, emular a Dios (aunque para eso ya está Ratzinger), combatir la soledad y retardar la muerte (para eso no es necesario ser reconocido), o, simplemente, porque tienen un talento incontenible y se merecen que les hagamos caso (como Auster, claro). Lo cierto es que no tengo ni idea. En mi caso tendría que tenerla (por encontrarme cerca), pero tampoco sé muy bien; debe ser porque no tengo psicoanalista. Quizá se trate de encontrar un precario equilibrio entre la terapia ocupacional y la desesperación; creo que me he pasado un poco en lo de la desesperación, pero literariamente queda bien.

Para Agamben, placer e invisibilidad son los guardianes de esa gloria solitaria que su cueva ha revelado un día al niño: «Porque el poeta celebra su triunfo en el no-reconocimiento, como el niño que se descubre temblando -genios loci- desde su escondite». Enrique Vila Matas