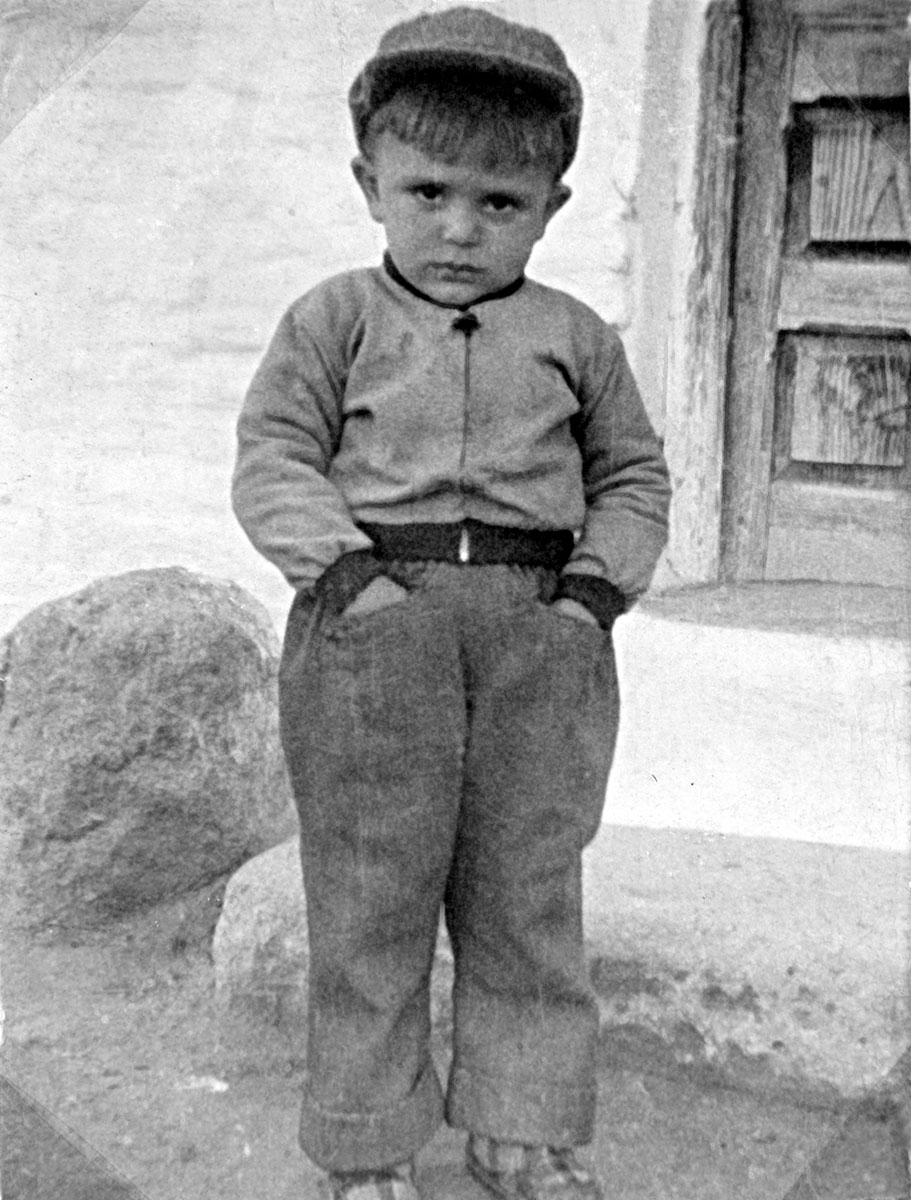

Mi hijo, el niño, aprendió a andar entre las piedras de alrededor de la casa. A veces se perdía. Nuestra perra, Cuca, le protegía y nos avisaba de dónde estaba, colocándose en lo alto de la piedra bajo la que se había quedado dormido. Yo, a veces, cogía una culebra me la metía entre la camisa y se la llevaba como un regalo para que jugara. Se entretenía con ellas hasta que una le mordió; la maté con rabia sacudiéndola como si fuera un látigo y no le llevé más. A medida que iba creciendo, se impacientaba cada vez más por vivir allí; le gustaba jugar con otros niños y no había ninguno cerca. Preguntaba constantemente qué podía hacer para no aburrirse, utilizaba a Cuca como compañera de los juegos que ideaba. La perra se cansaba de sus cosas y se escondía, aunque siempre estaba pendiente de él. A veces me lo llevaba a cazar palomas o de espera de conejos al atardecer, pero no le gustaba, se aburría y enseguida empezaba a protestar, con lo que espantaba la caza.

9 SEPTIEMBRE 2005

© 2006 pepe fuentes

·