DIARIO ÍNTIMO 117 y 2

“Tengo el cierto deber de soñar siempre, pues, no siendo más ni queriendo ser más que un espectador de mí mismo, tengo que ofrecerme el mejor espectáculo posible”. Fernando Pessoa

Viernes, veintiocho de febrero de dos mil veinticinco

… A las ocho y cuarto, el desayuno, frugal pero no tan antipático como la cena: un escueto y triste panecillo solo, una pequeña dosis de mermelada plastificada y un Nescafé con leche. También un zumo en tetrabrik.

Lo peor estaba por llegar, aunque yo no pensé en ello hasta que fatal pero necesariamente, sucedió: dos enfermeras, cada una a un lado de la cama me arrancaron la sonda que atravesaba mi pene y continuaba hasta la vejiga. Lo hicieron intermitentemente y con cuidado, pero el dolor fue insufrible, desgarrador, agudo. Sin anestesia.

No consideraré el progreso total de la medicina hasta que no curen el cáncer que me matará y apliquen anestesia a cualquier proceso doloroso para el paciente.

Sufrí, sudé, cerré los puños hasta clavarme las uñas, tensioné todos los músculos histéricamente y mascullé palabras de intenso sufrimiento. Y no acababa, nunca terminaba el suplicio, perdí la noción del tiempo y empapé las sábanas con el sudor amarillo del dolor. Las enfermeras que realizaron la vengativa y cruda tarea por fin se fueron, diciéndome que lo había hecho muy bien. Supuse que se referían a la cantidad de dolor que soporté sin matarlas. No sé.

Yo ya era un caso olvidable, solo faltaba quitarme la vía, en una mano, lo que hicieron a las diez, más o menos.

Y en esto, apareció un médico soso, que me dio una mano flácida y esponjosa. Me traía un sobre con el informe final y el tratamiento a seguir, tan solo preventivo por los efectos de la operación. A partir de que el tipo salió por la puerta, me vestí deprisa y corriendo y me largué del hospital como alma que lleva el diablo, con un fuerte resfriado, pero curado, seguro, me dio por pensar.

Cogí mi coche aparcado en las inmediaciones, a las once y media, y me dispuse a volver confiando que la operación resultaría bien. Tuve que aguantarme una necesidad imperiosa de orinar, pero conseguí llegar sin tener que parar.

A fin de cuentas, me sentía muy contento porque en diez días había conseguido, gracias a mucha gente que intervino, hacia la que sentía agradecimiento, y a mi voluntad, superar una inmunda molestia que afeaba mucho mi deseada calidad de vida (terminal).

Mi estancia en el hospital fue breve pero muy aleccionadora porque me permitió reflexionar e interiorizar la terrible fragilidad de la que todos estamos aquejados, lo sepamos o no.

Pero no voy a extenderme en matices metafísicos y conmiserativos ahora. Solo me apetece felicitarme.

Es más, lo primero que hice al llegar a mi casa fue hacerme una fastuosa tortilla con patatas, claro, pero también con espárragos, cebolla, setas y diez huevos. Tengo tortilla para rato.

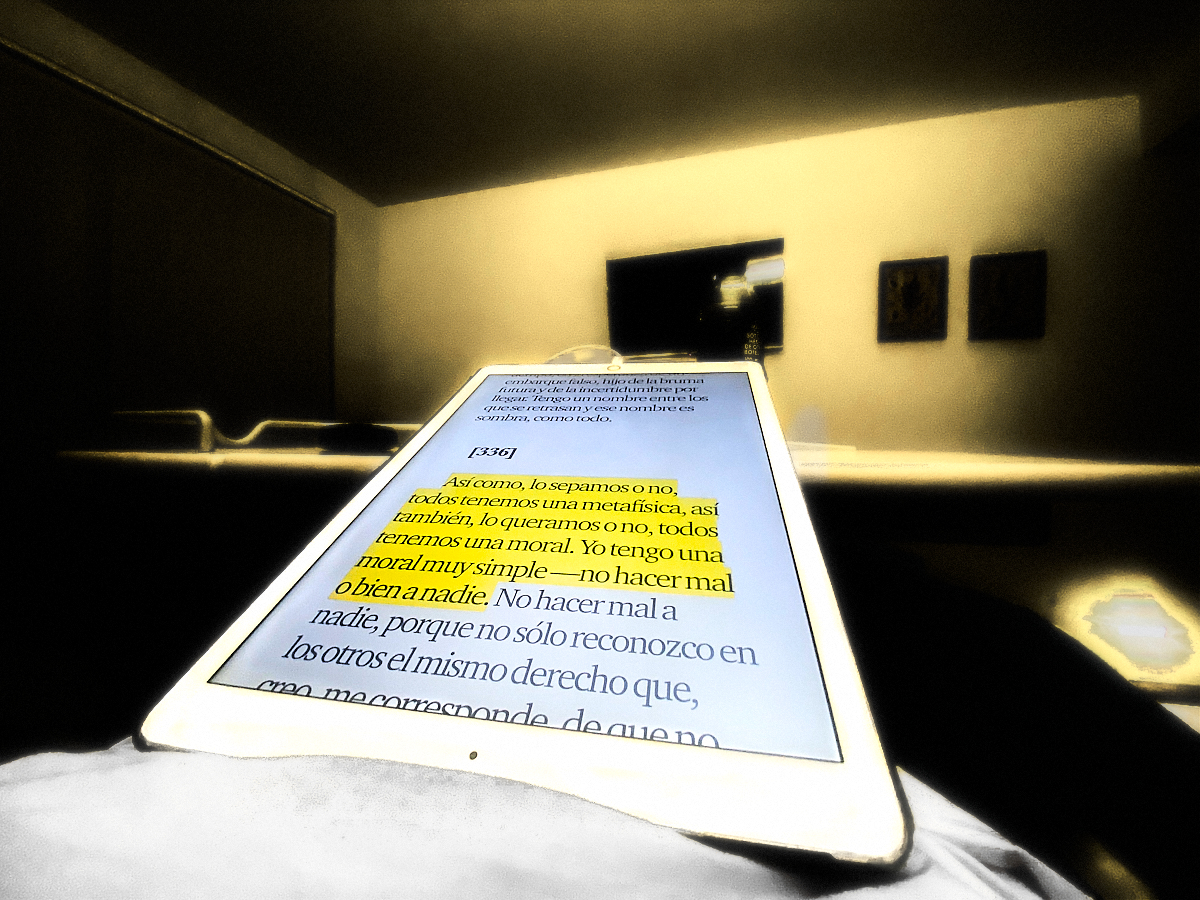

La Fotografía: Lo prometido ayer es deuda hoy: El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, en mi Ipad (atención a la cita en la que Fernando no se deja llevar por el buenismo y determina, sabiamente, que el mundo a un lado y él a otro), en la habitación 23, del hospital de Mirasierra, en Madrid, donde el Doctor X, armado de un láser, trabajó diligente y espero que eficazmente para mejorar mi necesidad de mear mejor y a tiempo.