"En su estética de lo feo Karl Rosenkranz dice -tolerar la fealdad en la medida en que sirve a la belleza-”. Jürgen Klauke

DIGRESIÓN NUEVE. Madame Marguerite, (Francia, 2014). Guión y dirección: Xavier Giannoli. Intérpretes: Catherine Frot, André Marcon, Christa Theret. Marguerite se creía una fabulosa cantante de ópera, pero no lo era. Se entregó con pasión durante toda su vida al bel canto. Para ella no había otra actividad digna de interés. Estaba convencida de que era una gran cantante, pero no, no lo era. Era sencillamente una cantante horrible, la peor que imaginarse pueda, pero eso la hacía única y por lo tanto una artista absoluta. Así lo entendieron un par de dadaístas que aparecen y que la aplauden encantados, aunque realmente no se sabe si lo hacían de verdad o como parte de sus sofisticadas estrategias provocadoras. Sin embargo, Marguerite, tenía dinero, mucho, y podía comprar lo que le diera la gana; también ingenuidad y buenos sentimientos, generosidad y encanto. Aunque el mundo, su mundo, la considerara una perturbada, lo único que sucedía era que creía en lo que soñaba. Actuaba y articulaba su vida, afanosamente, en torno a sus sueños y era perfectamente coherente con ellos. Era una maravillosa mujer capaz de abstraerse de la realidad que la rodeaba y de entregarse con entusiasmo feliz a vivir su fantasía. Repartía su dinero generosamente, con grandeza y se ilusionaba con la excéntrica idea de actuar en un teatro para público entendido, pero desconocido. Sucedió lo inevitable y todo su entramado de fantasía se desmoronó. Un mutis final dignísimo, aunque quizá patético, pero artística y poéticamente glorioso. Las preguntas: ¿dónde está la verdad del arte? ¿O de cualquier otra cosa? ¿Es posible la vida sin autoengaño? Las coherentes respuestas, me parece: la vida solo es soportable desde el enamoramiento más loco o la pasión más desatada. Da igual que sean reales o no. Eso sí, las geniales soluciones solo están al alcance de lúcidos y maravillosos seres, como Marguerite. Espléndida película.

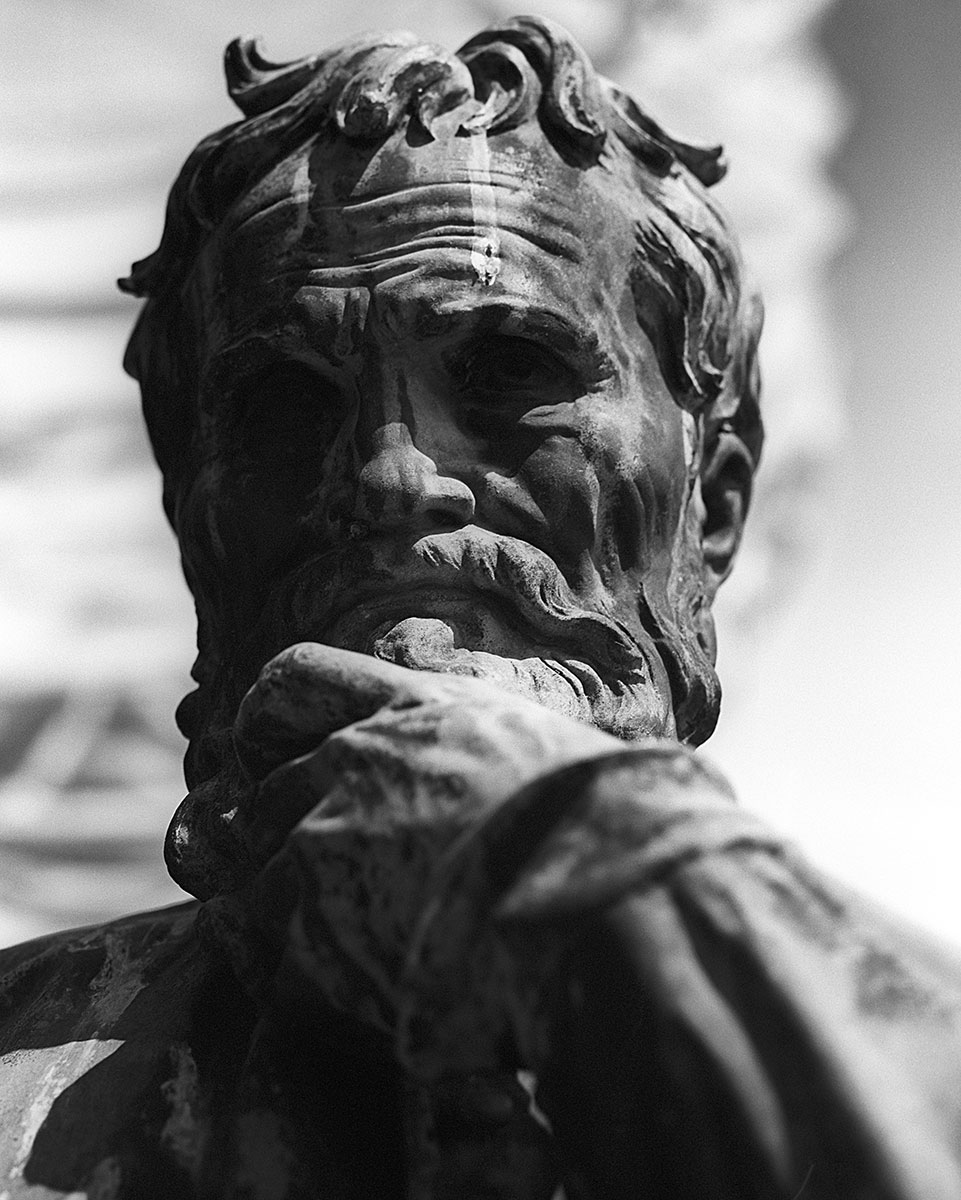

…La ciudad de los ciclistas, de remotos orígenes, estaba dividida nítidamente en dos partes: por un lado, la zona urbana convencional, con amplias y anchurosas avenidas donde se desplegaba el comercio y los edificios de viviendas, todo ello bastante anodino; por otro lado, una enorme ciudadela del siglo XVIII que era otro mundo, otro escenario, otras posibilidades estéticas y fotográficas. Es más, era una ciudad intranscendente pegada a una transcendente ciudadela. Los habitantes de la ciudad lo sabían y se volcaban hacia la ciudadela donde acudían en ingentes cantidades, a pasear, sentarse en terrazas y a montar en bicicleta. En caso de que yo habitara allí haría lo mismo, a diario. Sus habitantes habían decidido colocar, alrededor de un edificio que no recuerdo para que servía, unas decenas de bustos de personajes insignes, no sé si de la ciudad o de todo el país. Las estatuas estaban esculpidas en piedra negra, con rasgos toscos, fuertemente expresionistas. La textura de las caras, brutalmente matizadas, ásperas, denotaba un fuerte carácter en todos los representados. A mí me encantan las estatuas, y las fotografío muchas veces. Allá donde vaya me fijo en ellas y siempre procuro fotografiarlas de la mejor forma que se me ocurre y puedo (giro alrededor tontamente expectante). Por qué hago eso? Por nada en especial, simplemente porque tienen un significado para los que las han colocado que yo no puedo compartir; sí, debe ser por eso y porque simbolizan uno de los aspectos netamente fotográficos: la apropiación del fotógrafo de lo que no es suyo, pero que requisa para mayor adorno propio. O simplemente porque sí…Ah, y no me fijé en el nombre de este enjuto, estilizado y anguloso caballero…