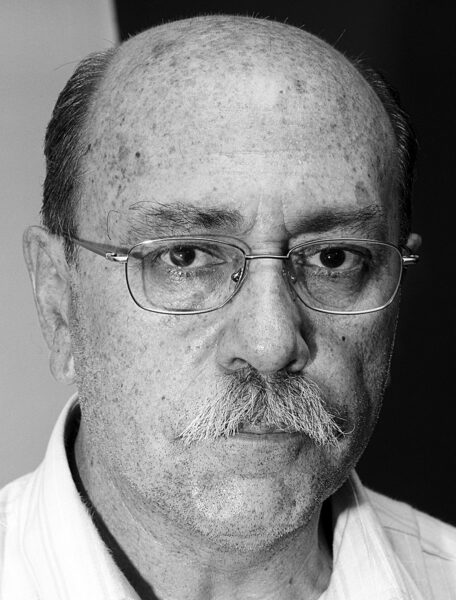

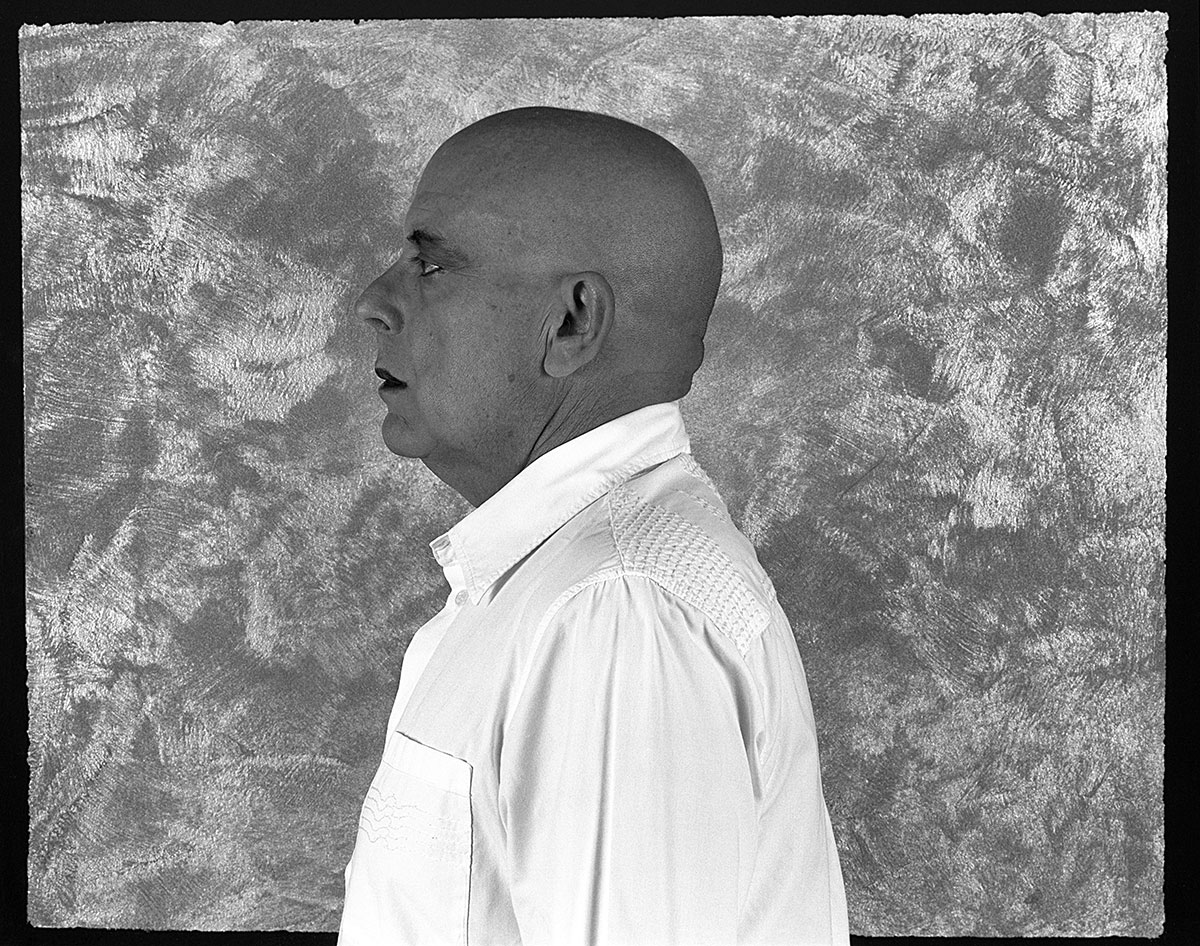

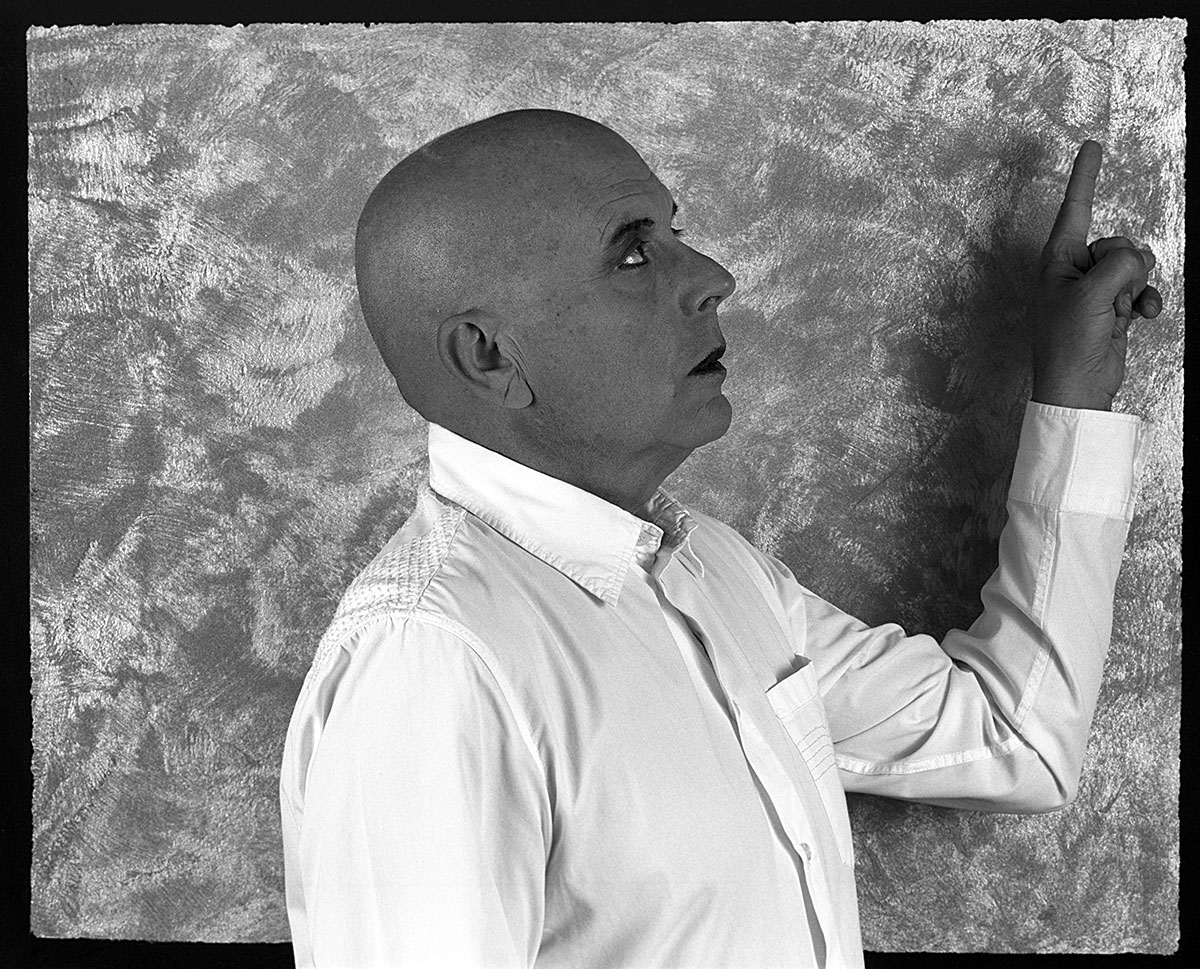

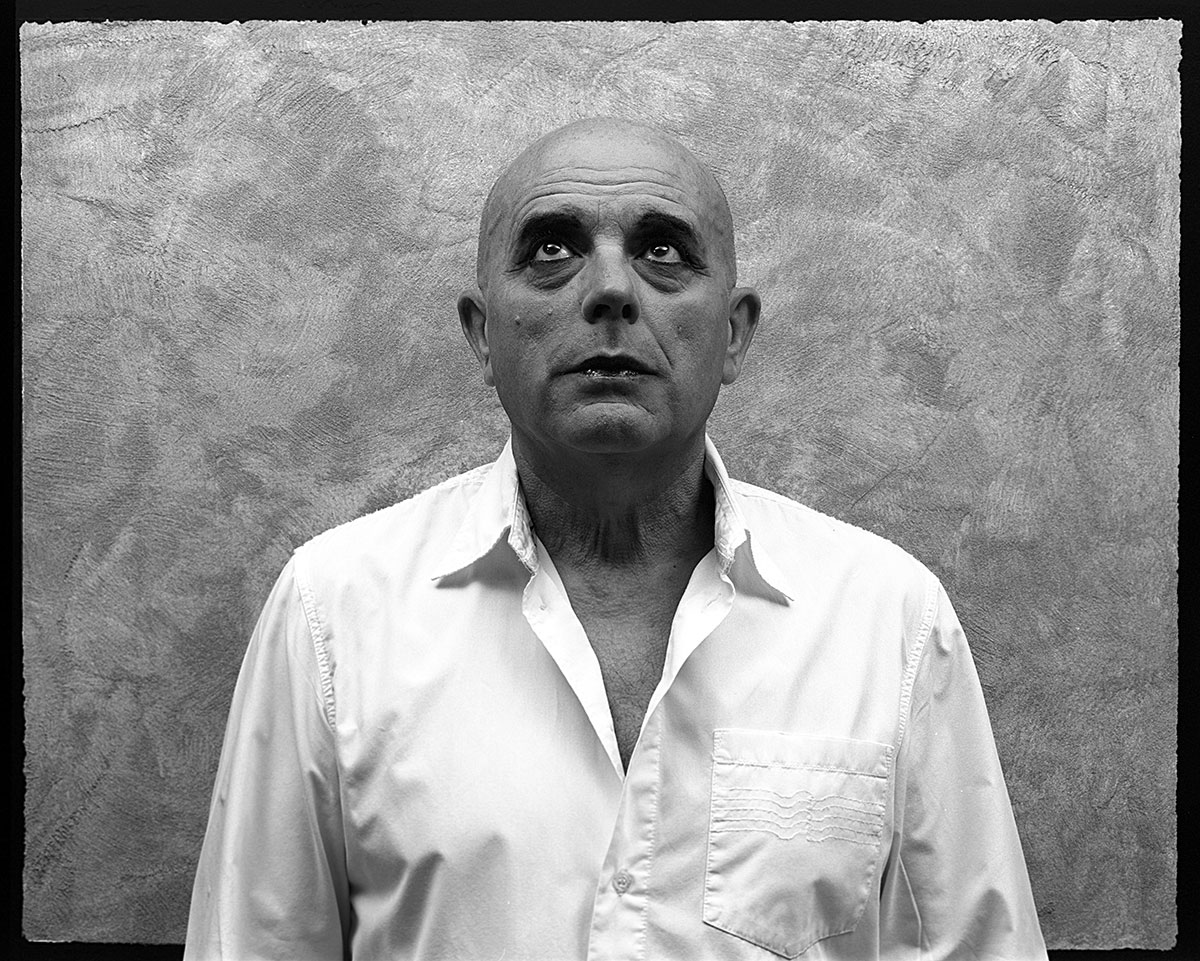

Sexagenario II. Hay un buitre picoteando incesantemente mi edad…

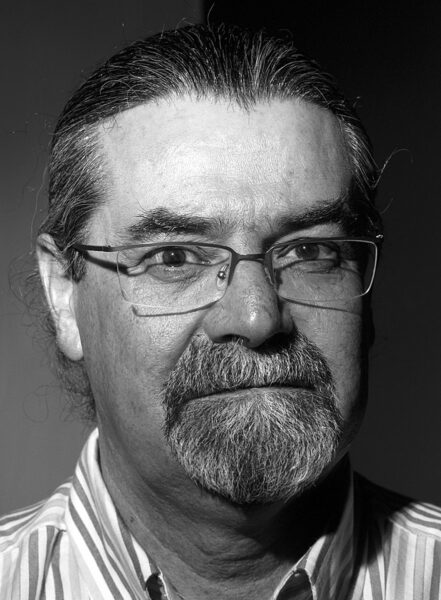

Ajuste de cuentas II: Esta vez es por lo que tengo de asustado, de temeroso. Sí, siempre he sido un cobarde. Desde niño, cuando se producían situaciones violentas, peleas y todo eso, siempre procuraba inhibirme o alejarme. Tenía miedo al daño físico porque estaba seguro que los enemigos serían más fuertes. Lo cierto es que tampoco me atraía ser el vencedor pegando a alguien; solo ocurrió un par de veces, que recuerde, me sentí fatal, arrepentido e incómodo. Eso no ha cambiado. El miedo ahí sigue, pero ahora es más fácil eludirlo, porque no es normal que un tipo mayor y contenido, e incluso educado, vaya por ahí montando broncas navajeras. Esa cobardía sería anecdótica si no fuera porque es la punta del iceberg, debajo está la grande, la honda, la inmensamente perniciosa, la que marca el destino y lugar en el mundo del individuo que la sufre, y que no es otra que el miedo al fracaso, al rechazo, a la evidencia de la inferioridad. Cuando la cobardía se manifiesta artera y sibilina, que es casi siempre, suelo transformarla adoptando la «noble» forma de la soberbia dignidad. Me he engañado toda la vida con esa bobada, tan inmadura y ridícula; con el maldito, engañoso y falaz orgullo, destructor de las buenas cosas de la vida. Siempre lo he estropeado todo diciéndome: «no, no voy a «rebajarme» a pedirte o a proponerte algo, yo, un tipo tan delicado y estupendo (y frágil), no voy a someterme a tu escrutinio y así colocarme en una posición rebajada y susceptible de que me niegues. No, por dios, eso nunca». Resultado: estancamiento, aislamiento, miseria y mediocridad, entre los muchos perniciosos efectos de tan estúpida y acobardada actitud ante el hecho de vivir. Nunca he tenido ni tengo solución para eso…

Ajuste de cuentas III (por ahora): El ajuste de ayer (la cobardía) me ha supuesto arrostrar algunos efectos secundarios perniciosos, naturalmente, como los inevitables mecanismos de defensa, que no son otros que una cierta misantropía para mantener alejados a todos aquellos que, en mi descontrolada paranoia, percibo como potenciales enemigos, malos enemigos que tendrían la capacidad de hacerme daño (todos pueden ser enemigos potenciales). Pero lo peor del miedo a los demás no es que tema el daño explicito, sino algo mucho peor, el implícito, es decir, que no me hagan caso, y entonces lo que hago es alejarme para así no dar la oportunidad al mundo de que me ignoren. «Sí, claro, ya sé que me ignoráis, pero entonces, hijos de puta, yo os ignoraré más todavía, qué coño os habéis creído». Lo más gracioso de esa actitud es que en algunos casos me funciona (tengo algo de actor) y hay gente que piensa que soy un tipo de respeto y carácter. ¡Si ellos supieran!

DIGRESIÓN ONCE: La fiesta de la insignificancia, de Milan Kundera (2013). Hacía años que no me acercaba a Kundera, tampoco él ha hecho nada por aproximarse a mi curiosidad (mucho tiempo sin publicar) aunque hace un par de meses, para no olvidarme de él, compré Los testamentos traicionados, que todavía no he leído. Bueno, el caso es que esta última novela, breve y de título tan prometedor, ha resultado algo corta, no solo por la brevedad, sino porque creo que el sugestivo germen que contiene no lo ha apurado lo suficiente, que tendría más recorrido, recovecos y matices. Pero bueno, lo entiendo, él se puede permitir llegar donde le apetezca, ya ha realizado una obra inmensa y a sus ochenta y cinco años puede hacer lo que mejor le venga, faltaría más. No logro imaginar los deseos que se pueden tener a esa edad, sobre todo porque con bastantes menos a mí apenas me asisten y mucho menos hacer algo tan inexplicable como publicar un libro. Lo cierto es que le he agradecido inmensamente su gran y generoso gesto de ofrecernos esta deliciosa comedia de juego y simulación. Ah, y que peligroso, vertiginoso y hasta divertido me ha resultado tropezarme en la página setenta y cuatro con un espejo de una inquietante y certera fidelidad: «Aun cuando tuvieran los dos algo en común: la pasión por deslumbrar a los demás; sorprenderlos con una reflexión divertida; o conquistar a una mujer en sus mismísimas narices. Ramón, no obstante, no era un Narciso. Le gustaba el éxito siempre y cuando no suscitara envidias; le complacía ser admirado, pero rehuía a los admiradores. Su discreción había pasado a ser afán de soledad tras sentirse herido en su vida privada, y ante todo desde el año anterior, cuando fue a engrosar al funesto cortejo de los jubilados; sus comentarios inconformistas, que antaño le habían rejuvenecido, ahora lo convertían, pese a su aspecto engañoso, en un personaje inactual, fuera de nuestro tiempo y, por tanto, viejo». Milan Kundera

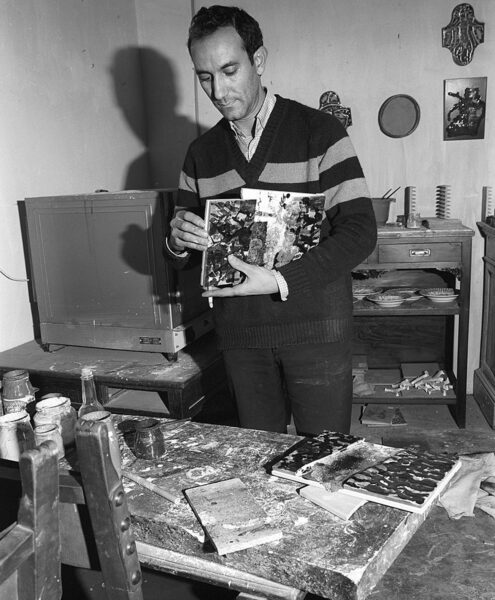

Me pregunto: qué pretendo con estos descarnados ejercicios de introspección flagelante, lanzados al mundo pero solo visibles para mí. Nada, porque todo lo que digo ya lo sé, aunque no esté seguro del todo: ya se sabe, uno no llega a saber completamente nada de nada, ni siquiera de uno mismo. Cuál es la propia realidad, la verdad más concluyente de uno mismo, no creo que nadie lo sepa, yo al menos no. Me parece. Solo se perciben indicios que con un cambio de circunstancias pueden mutar salvajemente (por eso me ha gustado tanto la serie para televisión de la que hablaré a partir de pasado mañana). En todo caso, como nadie llega a saber profundamente nada, mejor la propia versión, porque al menos es la más cercana y atenta. Quizá, lo que busque, es ahorrarme una siempre conveniente terapia, gestáltica, por ejemplo, que es del tipo que más me interesa (la hice hace años y cambió favorablemente algunos malos comportamientos por mi parte, eso sí, solo durante un rato, luego otra vez a lo mismo). O, tal vez, mi secreta intención sea dejar constancia de mi ser y estar para que alguien se acuerde de mí, Lucía y Emma, por ejemplo, aunque en este caso quizá debiera mostrar una imagen más airosa y solvente para que no tengan que lamentar nada, pero eso no serviría, por falaz e impostado. Mejor que sepan la jodida verdad…? En resumen, cualquier intento de transcender que adopte y que sea propio de mis escasos méritos será tan quimérico como arrojar un mensaje al mar en una botella. Lo más probable será que me pase lo que a mi padre pero al menos él no se tomó la molestia de dejar nada suyo en el mundo (solo a mí y menuda inversión hizo el pobre) por lo que le ha eximido de la culpa de olvidarle; así que, como yo no me resigno, dejaré miles de fotografías y escritos y así la culpa del olvido será de los demás. Qué se jodan con su pecado…