Perros solos, aparentemente enajenados, vagaban por el solitario lugar…

(domingo por la mañana.) El perro guardián del Faro de Cabo Espichel: negro y de ojos marrón claro, brillantes. Dio algunas vueltas en torno nuestro; daba la impresión de querer conocernos e intentó varias veces llegar hasta nosotros, pero cuando estaba cerca titubeaba y se alejaba asustado. Queríamos que se acercara, acariciarle el lomo, mirarle a los ojos para transmitirle que nos gustaba y, después de habernos reconocido mutuamente como seres amigables, separarnos. No fue posible, tenía miedo y se movía huidizo con el rabo entre las patas. Parecía haber sufrido algún castigo injusto.

Desgracia. J.M.Coetzee. Un día cualquiera, a una edad sospechosa, David empieza a sentir temores; no parecen graves pero la infección ha entrado despacio y gana terreno, cada día avanza un poco, no tiene prisa porque se sabe ganadora. Ya no hay salvación para él. Un síntoma inequívoco es que la luz de sus escenarios ha empezado a oscurecerse y los personajes que le rodean se desenfocan y alejan. Sus deseos se desquician sin darse cuenta. Ya nada, o casi nada, es lo mismo. Hasta hace poco se sentía capaz en el orden con el que se protegía, pero los demás actores también juegan y lo hacen sin tenerle en cuenta. Todavía le queda un resto de omnipotencia e intenta aprovecharlo. Pobre. Es precisamente en el terreno en el que siempre se había sentido cómodo, el de los deseos libidinales, donde se queda varado. A partir de esa fatalidad el estupor toma posesión y la velocidad de la caída aumenta vertiginosamente. Qué desgracia. Los perros mueren y mueren incesantemente y para el elegido, el perro melómano y tullido, tampoco hay solución, sólo el pequeño consuelo de un abrazo de despedida. David los recoge y los hace desaparecer; ya sólo es un pobre gestor de muertes huérfanas. Tampoco Bayron en Italia puede salvarle de nada, porque ni él mismo se lo cree. La congoja y la opresión en el pecho se expanden en el momento de cerrar el libro. Desolador y bellísimo.

…Cada día desconozco a más gente y encima los pocos que me quedan no tienen perro, salvo uno, que tiene una perra. Enrique cuenta que por la mañana está exultante y al atardecer cae en un desanimo melancólico y tristón, desvitalizado. A mí la alegría solo me dura una hora por la mañana, exactamente de siete a ocho, cuando escribo estas cosas, y luego nada, que me apago y tengo que dejarlo. Ayer jueves, por la tarde, cuando leía a Enrique en Kassel, de pronto, me pregunté: vamos a ver pepe, con quién has hablado esta semana, salvo con Naty? Me contesté: con nadie. Y con cuantas personas tienes previsto hablar en los próximos días? También me contesté a eso: con nadie. Últimamente estoy pensando seriamente en hacerme con un perro para confiarle mis inquietudes y desasosiegos, aunque no sé, porque podría provocarle la enajenación o la necesidad de escapar hacia la nada. Como dice Enrique, será que camino inexorablemente hacia nada: «…y terminé por preguntarles a mis dos alegres acompañantes cómo interpretarían que un hombre de cierta edad mostrara de repente su afán por irse -hacia nada-» E.V.M.

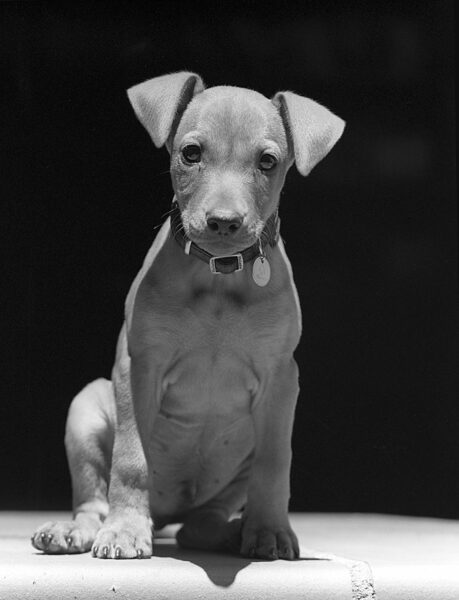

A propósito de los perros, a mí, estéticamente, me gustan mucho los galgos: me parecen perros melancólicos y asustadizos, estilizados y herméticos, que parecen soportar el peso del mundo sobre sus frágiles y etéreos cuerpos. Suelen mostrarse desconfiados lo que me hace pensar que poseen una rara y lúcida intuición. Consideraré seriamente la posibilidad de adoptar un perro, como dije ayer, aunque quizá un galgo, no sé, no creo que con su fragilidad física pudiera soportar mis confidencias, aunque como corren veloces, cuando se sintiera existencialmente abrumado, podría alejarse rápidamente de mí. De todas formas, me encantaría fotografiar uno, negro, o tal vez blanco, en caso de que se dejara; por mi parte, pondría todo de lo que fuera capaz. Como no tengo galgo, este otro perro que huía de mis sospechosas intenciones.

…No, no me resistiré a entregar otro día de este incierto diario a las cosas de Enrique (Vila Matas). Confieso que ayer me puse un poco reticente por haberme parecido que había caído en una tosquedad intelectual, provocada, probablemente, por un desfallecimiento sentimentaloide. Una tontería pasajera, quiero pensar. Porque, qué necesidad puede tener un tipo como él, tan inaprensible y delicado, tan fino y sutil siempre, de engolfarse en semejantes asperezas. Son acaso ineludibles? me pregunto asustado. Yo miro a mi entorno territorial y es que no, que lo de la nación castellano-manchega no, que no me da para casi nada, que no pueden ser así las cosas. Imposible. No sé, de todas formas quizá le juzgué con precipitación y alevosía porque, un tipo tan evanescente como yo (y elegante) no puede juzgar a alguien como él (ni a nadie). De ningún modo, por supuesto. Me arrepiento, pero lo dicho ahí queda, imborrable. Vuelvo al gran Enrique: en mi vida, en estos días, él está en Kassel; en la Documenta 13 (celebrada en 2012, curioso desfase numérico que me ha costado asimilar), dándose un baño diario de lógica artística de vanguardia. Nos lo hace saber y es una auténtica y fastuosa delicia. En Kassel, entre otras cosas prodigiosas, había un omnipresente y simpático galgo con una pata rosa. Los galgos con unos animales fascinantes a los que siempre he querido fotografiar, pero no conozco a nadie que tenga un galgo así que fotografío a los perros que puedo, aunque no sean galgos, pero eso sí, que estén un poco locos…