Después de la batalla o los hombres que amaban las guerras…

Seguí adelante: mi objetivo era llegar a un búnker de atractivo diseño y bien conservado que tenía identificado en el término municipal de Colmenar del Arroyo. Llegué sin dificultad y el acceso era libre (no tuve que saltar vallas). Esperaba más; a pesar de estar entero y de tener unas formas sinuosas y sólidas, no me resultó especialmente sugestivo. Me dispuse a fotografiar, aunque no me parecía factible obtener alguna imagen de interés, pero como no tenía otra cosa que hacer y el frío de la mañana había remitido, me puse en ello, animoso y escéptico al mismo tiempo.

Me cansé de hacer el «indio» y de guerrear fantasmalmente; hice una última fotografía en plan artístico, naturalmente (a veces, no lo puedo evitar). Recogí el equipo y me dispuse a volver a mi casa, ya estaba bien por hoy, no sin antes constatar que el ser defensor de ese búnker, quizá, no habría sido lo peor que me podría haber pasado en caso de ser soldado en aquella maldita guerra; no había un solo impacto en toda la construcción. No acabo de entender el sentido de esos enclaves, porque si eras el enemigo y te los encontrabas en el camino, nada más fácil que dar un pequeño rodeo, evitarlos y dejarlos atrás, condenados al ostracismo y el olvido. Pero claro, yo no soy estratega militar.

No tenía ni idea de a quién había pertenecido o quien lo había construido, si republicanos o fascistas. Me daba igual. El caso es que, por más que daba vueltas y miraba y miraba, no encontraba manera de componer una imagen amena en el visor. Es el problema de trazar itinerarios y propósitos; a veces sale bien y otras no, pero siempre estás subordinado a lo que ofrezca la apariencia de la localización. Apenas si hay margen para la sorpresa o el azar: el guión manda. Buscaba un búnker y encontré un búnker. Sólo era eso y nada más. Eso me pasa por ponerme previsible. Tenía más mérito encontrarlo, nada menos que en Colmenar del Arroyo, que fotografiarlo. Una vez allí, sólo se trataba de buscar encuadres entretenidos, pero ni así conseguía dar con alguna imagen que transcendiera su achaparrado e identificable aspecto. Seguí dando vueltas, como un sioux en pie de guerra.

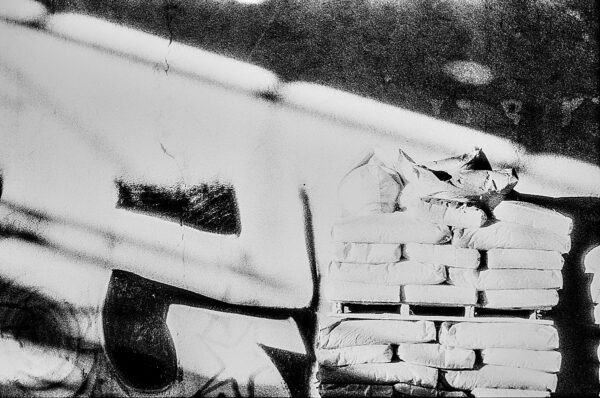

Después de comer me marché a otro sitio. Tenía un día marcial y guerrero, entiéndase como tal: sólo visitante de enclaves que recordaban gloriosos pasados militares. El problema es que en los alrededores no había mucho más que ver; salvo un par de humildes y cochambrosos búnkers de la última guerra. Pensé: -se trata de construcciones de más de setenta años, decrépitas, de curiosas formas en función de poder herir al enemigo y no ser dañado por él. Son perfecta metáfora de cosas que a mí me interesan: la defensa a ultranza, la decrepitud o el síntoma del paso del tiempo. El absurdo despropósito de su función, esconderse y protegerse bajo un caparazón, puede resultar una trampa mortal, como en la vida real. La inmovilidad de los habitantes del búnker les condena a unir su suerte, quietos, a la de la triste construcción que les protege-. En fin; todo un semillero de potenciales lecturas existenciales.

Este búnker, situado a la entrada de un pueblo del que no recuerdo el nombre, a unos veinte kilómetros de El Escorial, hacia el sur, me llamó la atención. Paré el coche inmediatamente y me lancé, saltando una pequeña pared de piedra, a fotografiarlo. Era muy artístico. El diseñador del enclave, decidió aprovechar los huecos de unas enormes rocas y taponarlos con hormigón, donde practicó las necesarias y mortíferas troneras. Decididamente era lo que podría llamarse un búnker naturalista. Estaba tan enmascarado por el paisaje agreste del entorno, que los enemigos pasaron por allí sin enterarse de su existencia. Seguro. Los ocupantes y ecologistas guerreros pudieron dedicarse a la meditación trascendente sin mayores dificultades, y quizá a cultivar hortalizas en los alrededores. El fortín no tenía ni un solo impacto (ahora tendría el inofensivo y amable de mi pacífica cámara grande).