Una tentación: las perspectivas, el recurso fácil de la falta de inspiración…

…Volví sobre mis pasos. Llevaba mucho tiempo en aquella desierta y anónima calle, sin conseguir salir de ella. La recorría arriba y abajo, de un lado a otro, fascinado por su pesadumbre y su misterio. La austeridad severa y áspera de sus altos muros me paralizaba. Tenía la sensación de que su único sentido era delimitar la nada del vacío; o tal vez la soledad de la ausencia; o la tristeza del desconsuelo. Lo de fuera y lo de dentro era lo mismo: la calle vacía y extraña; mi cámara atrapada en el trípode quieto; y yo por mi mismo. Todos los intervinientes de la representación, en ese momento, éramos lo mismo. Estábamos solos. Los espectadores o transeúntes decidieron no venir. Tenía que alejarme o esa calle terminaría lastimándome. Hice esta última fotografía sin saber si habríamos conseguido, mi cámara y yo, llevarnos algo de lo que allí había sucedido y no sucedido al mismo tiempo.

…Conocía a mi amigo (claro), al resto de los artistas, a pesar de ser de aquí, no. Bueno, al invitado más maduro que los demás, sí, aunque sólo un poco: puedo reconocer su aspecto físico y sé como se llama (aunque a veces se me olvida). Antes, cuando nos veíamos, nos decíamos hola o adiós. Ya no. Ambos hemos decidido desconocernos: hace unos días me encontraba parado junto a mi cámara grande sobre el trípode, en una calle de la ciudad, esperando a ver si se me ocurría algo sensato que hacer (la fotografía de hoy), y el artista maduro con frondosa barba blanca, apareció frente a mí y me dije: –de esta no me libro, porque además estoy con toda mi parafernalia-. Pero no, me equivocaba, pasó junto a mí como si mi vieja cámara grande y yo fuéramos invisibles; ni siquiera nos miró, y cuidado que eso es difícil, porque cuando la llevo a la vista hasta me abordan desconocidos para hacerme comentarios. Debió ser porque intuye que él a mí siempre me aburrió soberanamente: nunca le oí decir nada interesante (yo tampoco le dije a él nada original ni artístico, luego nuestra cuenta está saldada). Por supuesto, tampoco le saludé. Los otros cuatro no me conocen. Tampoco yo me conocía allí. Perfecto: todo resultaba equilibrado y de una pulcritud insustancial. Quizá mi ciudad sea la mejor del mundo -para mí-. También para ellos, supongo. Llevan años y años y años y años haciendo lo mismo. Tranquilamente. Yo también. Todo es inmutable y huele a rancio. Luego está el asunto espiritual (local): menuda tontería…

EXCURSIÓN AL FINAL DE UN CAMINO CUALQUIERA: en el último momento, antes de salir hacia ninguna parte, al coger las llaves para poder entrar a mi casa cuando volviera, me acordé de mi vieja cámara y decidí llevarla conmigo. Me puse en camino; el sol también estaba a punto de hacerlo. Aunque vivo lejos, no me arredré y decidí caminar con buen ánimo. No tenía nada que hacer y al día siguiente tampoco. Pensé que era un buen momento y me importaba una «mierda» que los trenes pasaran sin parar. Durante unos instantes uno (de alta velocidad) me adelantó (cómo no, si yo caminaba despacio), pero me traía sin cuidado porque a mi no me interesa ir a ningún sitio y mucho menos deprisa, vivo lejos y volver sería muy cansado. No puedo incluir ninguna fotografía de un tren porque no la tengo ni pienso hacerla, aunque sí de la zona por donde caminaba.

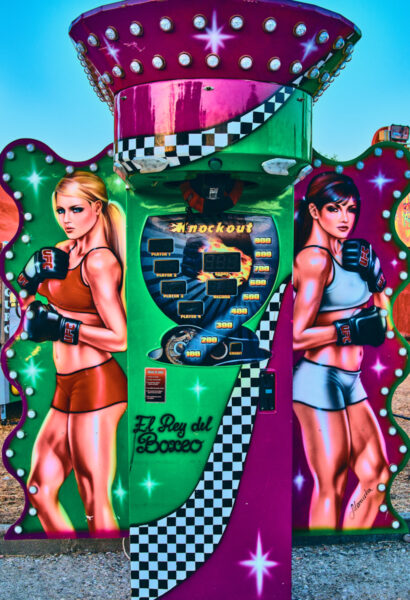

Seguimos con el capítulo de Las Ciudades. Hoy le toca el turno a un título que no está nada mal: –La buena vida-. Cómo son las fotografías que se agrupan bajo ese nombre?. Sencillo, fotografías de ciudades del «primer o primerísimo mundo», que es el que le gusta al «fotógrafo» (y a mí). En las imágenes de esta serie, aparecen anuncios comerciales de productos caros, carteles con modelos guapísimas, sofisticadas creaciones gráficas y diseños ocurrentes e impactantes. Edificios suntuosos, y otros motivos captados en ciudades donde circula el placer y el dinero (al menos en apariencia). El «fotógrafo», que tiene muy presente la brevedad de la vida, lo efímero del placer y el poderoso influjo del deseo, se siente infinitamente más a gusto en esos escenarios edulcorados y quizá algo superficiales que en otros más inhóspitos y zarrapastrosos. Entre Nueva York, o Chicago, o París, y Bombay, siempre elegirá las primeras. Es así de previsible y consecuente. Le hago notar su frivolidad y me contesta que me deje de idioteces, que él no dispuso de agua corriente ni de luz eléctrica hasta los nueve años, y esas son circunstancias asquerosamente indeseables, que ni siquiera quiere recordar, y que no le han servido para nada y mucho menos estéticamente. La fotografía está realizada en Seaside, pequeña ciudad absolutamente rosa de la costa norte de Florida, en la que se rodó una magnífica película: El Show de Truman (Peter Weir). La película, como la ciudad de la fotografía, es irónica, algo cínica, y descarnadamente ilustrativa del estilo de «la buena vida»; esa que a nuestro «fotógrafo» le parece tan placentera y confortable.